<八高つれづれ草子> 第7回

上X国語翁

【 遥かに知る・・ 】

今回は国語翁(こくごじじい)上Xの漢詩のお話し。居眠りの友・高校国語をどうぞ懐かしんでいただけますように。

先日、南紀・熊野をめぐりました。とても良い所です。旅館の仲居さんが誠実そうな中国青年で、立派な日本語で頑張っています。大学の経済学部を出たけれど、中国は大変な就職難で、小さい頃から好きだった日本で働こうと思ったそうです。

その彼に、中国では古典漢詩を習っているか聞いたところ、「国破れて山河在り、城春にして草木深し・・・」を小学校か中学で教わったとのこと。日本でも中学校で習う、杜甫『春望』ですね。それから筆談だったりお互いのカタコトだったり。

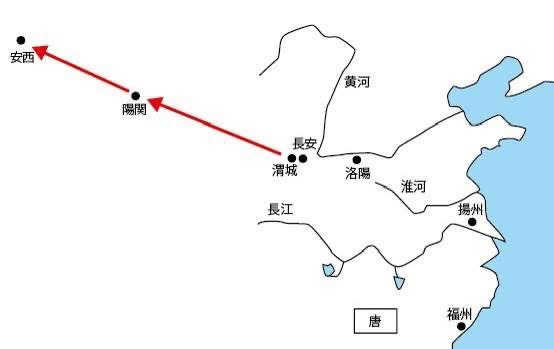

僕の好きな王維について聞くと、考え込んでしまったので、僕が中国語で覚えている数少ない詩の一つを発音してみるとこれ当たりでした。別れの歌だというのもしっかり思い出して、この詩だけ二人で中国語の大合唱となり、妻は大笑い。高校の教科書には必ずある唐詩ですが、みなさん覚えはありますか。西域へ旅立つ友人を送る歌です。

『元二の安西に使ひするを送る』 王維

渭城(いじょう)の朝雨軽塵を浥(うるほ)す

客舎(かくしゃ)青青柳色新たなり

君に勧む更に尽くせ一杯の酒

西のかた陽関を出づれば故人無からん

彼は日本人がこんな詩を知っていることにとても驚いていましたが、僕も楽しく彼も嬉しかったようです。この旅の良い思い出になりました。

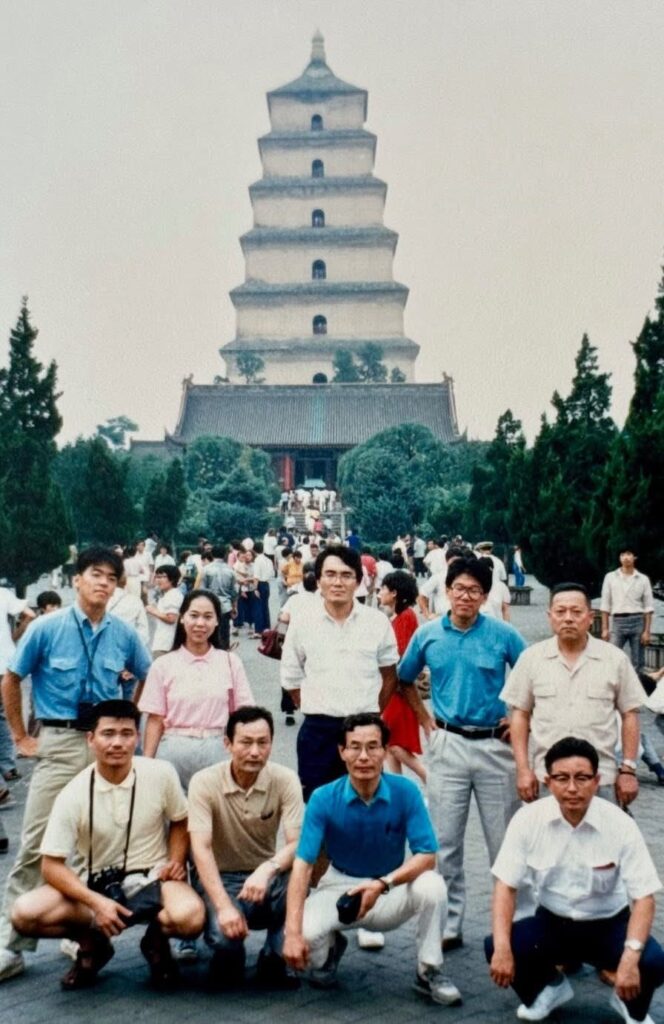

ついでに、37年前に八高国語科旅行で長安(西安)を訪れた時の秘蔵写真を公開。懐かしい先生方の顔が見えます。

さて、過ぎてしまいましたが、王維には9月9日の詩があります。

17歳、科挙の受験で一人故郷を離れて長安で暮らしているときのものです。唐代には9月9日の重陽の節句に、家族で小高い丘に登り、茱萸(しゅゆ)の枝を髪に挿して、菊の花を浮かべた酒を飲むなどの習慣がありました。

『九月九日山東の兄弟を憶ふ』 王維

独り異郷に在りて異客と為る

佳節に逢ふ毎に倍(ますます)親(しん)を思ふ

遥かに知る兄弟高きに登る処(ところ)

遍(あまね)く茱萸を挿して一人を少(か)くを

家族の中に自分一人だけがいない。受験のために一人長安に出て、初めて家族から離れて節句を迎える少年の寂しさが詠まれます。「遥かに知る」・・遠ク離レテイテモ僕ニハワカル・・・1300年も前の9月9日の詩です。

そう言えば、一人で初めて八幡を離れ、知らない土地で過ごすというのは、大学受験からでした。昭和40年代あたりの雰囲気だったのか、八高の同級生には、京都で浪人したり、東京で予備校という大物も複数いました。19歳ころの「異郷」生活はやはり人生の中でも特別なものとして今も胸にあります。

和歌山の旅館で働く中国青年も、故郷山西省の家族のことを語っていました。少年王維と同じです。「遥かに知る・・」そう言えば室生犀星は「ふるさとは遠きにありて思ふもの」と歌いました。八幡を離れて暮らしておられる同窓のみなさん、いかがですか。

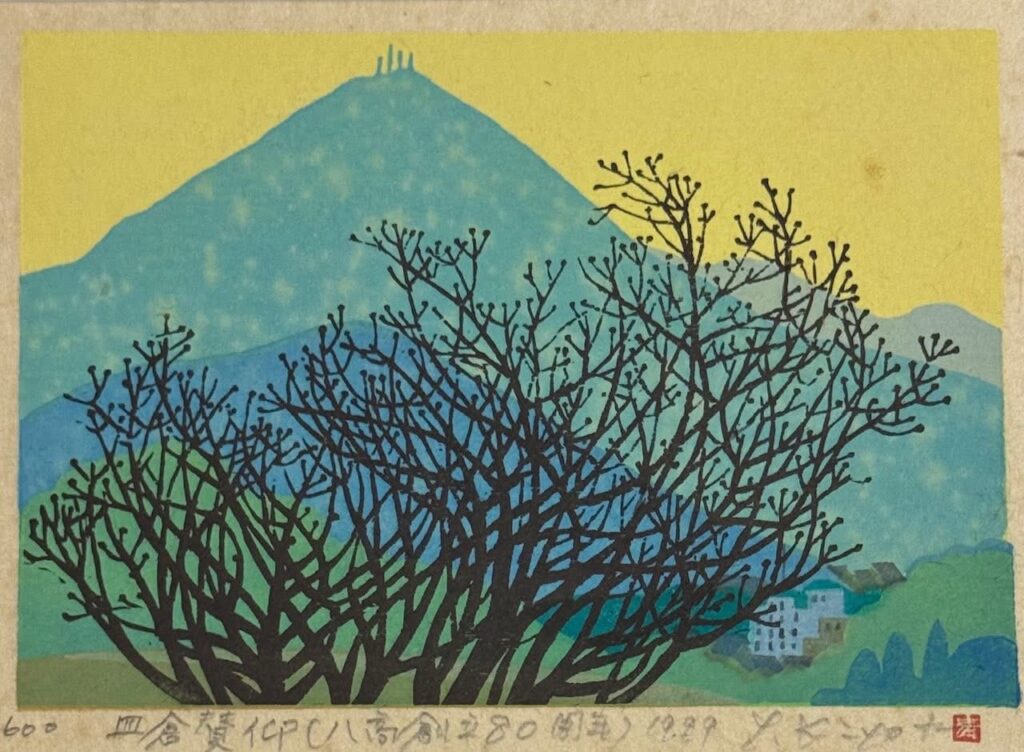

※版画は清田雄司氏(高校3期)『皿倉賛仰』八高創立80周年記念の作品。大蔵校舎からの皿倉山でしょう。最後の写真は枝光側から。正面に「1901」の高炉も。

※絵画はwebよりの借用です