<八高つれづれ草子> 第8回

上X国語翁

【 『誠』と『鏡』のお話し 】

僕は教職45年。勤めたのは田川高校5年と八高40年。実はこの2校にはとても珍しい共通点があります。

『誠』と『鏡』。八高の「校訓」は、ちょっと変わっていると思いませんか。他校の方にはかなり難しい。そしてもう一つの田川高校の校訓は『水平線上に突起をつくれ』で、八高にましての最強の難しさ。でも共通点は「難しさ」ではありません。この両校の校訓が、それぞれゆかりの和歌を持っているということです。

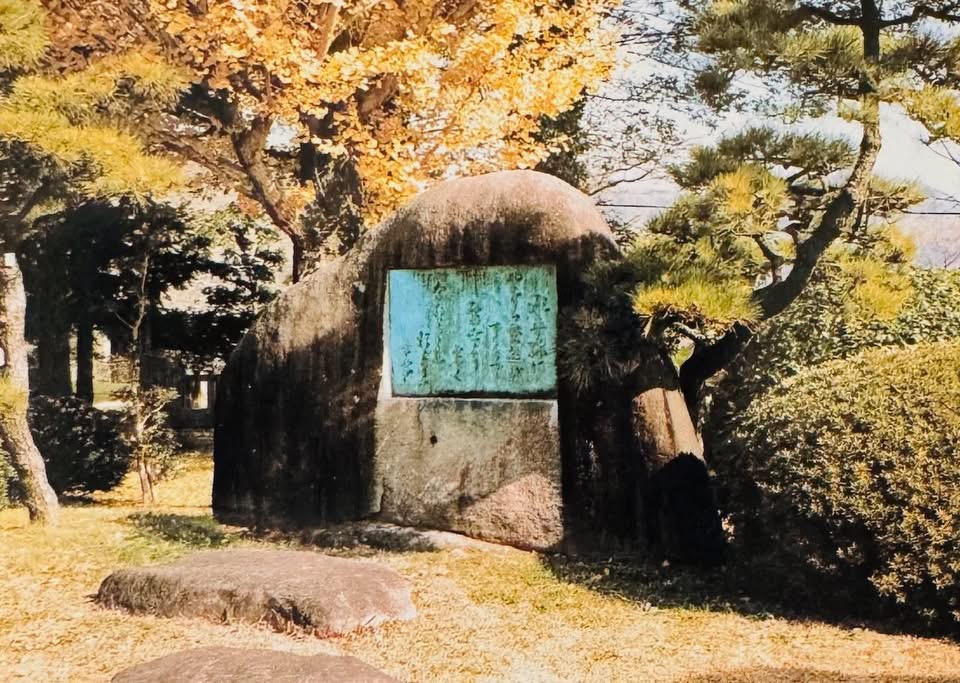

田川高校の校門を入るとすぐ右手に「突起の碑」と呼ばれる歌碑があります。

水平線上に やをら突起を つくりつつ

富士より高く なれよとぞ思ふ

この歌に重なる『水平線上に突起をつくれ』が校訓です。創立初期の校長先生の言葉で「凡庸にとどまらず、自分の持つ素晴らしい個性や能力を、努力してピカイチに輝かせなさい」そんな意味だと思われます。・・とんがった個性・・なんかいいですねぇー。

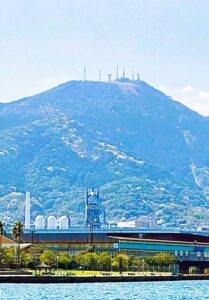

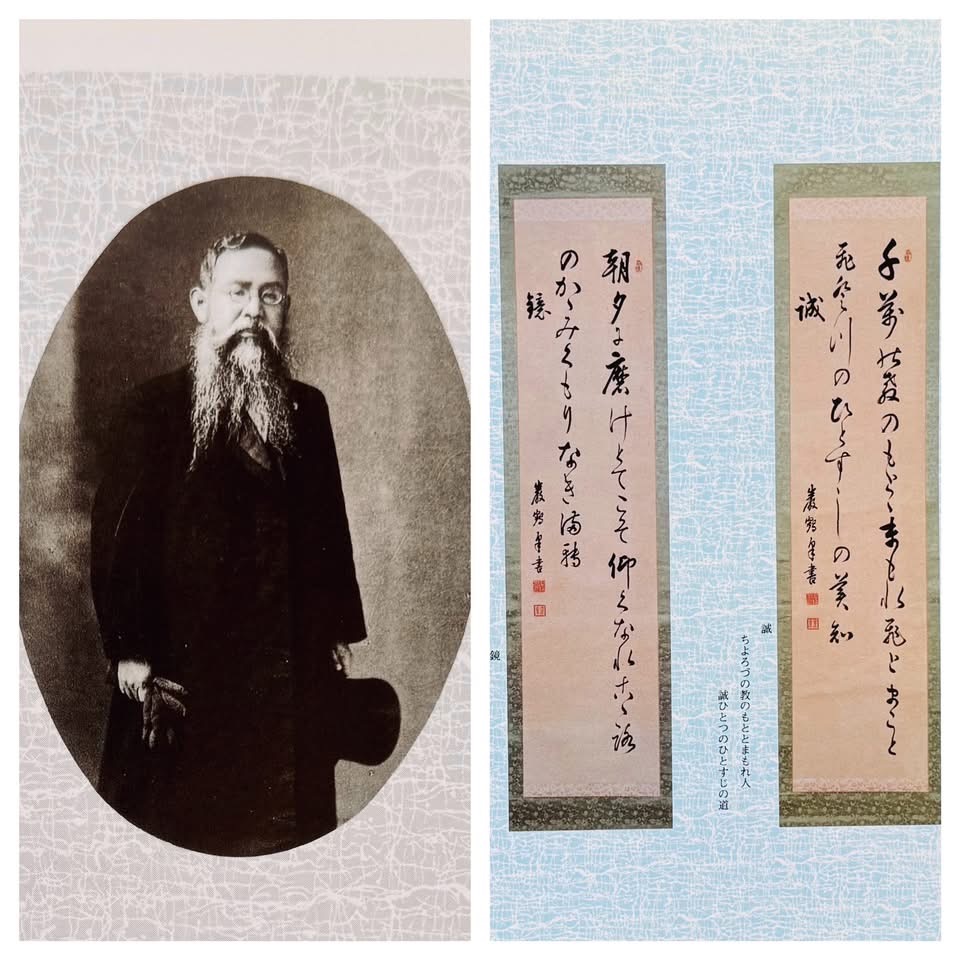

さて八高も玄関右手に『誠鏡』の碑、中庭に歌碑があります。二巻の書も宝物のように校長室に100年近く伝わってます。

『誠』

ちよろづの 教のもとと まもれ人 誠ひとつの ひとすじの道

『鏡』

朝夕に 磨けとてこそ 仰ぐなれ 心の鏡 くもりなきまで

「誠実な生き方を」「純粋正直な生き方を」というこの歌はたいへん道徳的な風情ですが、『誠』と『鏡』の和歌が全校生徒の唱和で体育館に響き渡る30秒ほどは、心に波の寄せるようないい時間になります。

この二首の歌は、かつて「明治天皇の御製の歌」と「初代校長、芹澤政衛先生の作」と両説があり、70周年時に三原校長先生が「しっかり調べよう」とのことで、国語科の重鎮で歌人でもいらした前山先生が派遣され、明治神宮や国会図書館などを調査されましたが不明。

残るのは宮内庁書陵部です。この時は上掛に調査派遣の指示があるぞと待ち構えたのですが、宮内庁書陵部は皇居の中にあり、「上掛は下品で怪しいからダメ」ということか、佐々木裕子先生と英語科の小林(中島)真由美先生が調査されました。が、結果はこちらも不明ということで、以後校訓の和歌二首は初代校長先生の作として伝え、校史に残して行くことになりました。

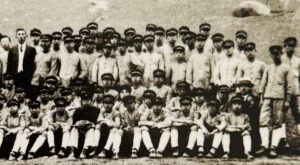

八高生にはこの『誠』と『鏡』の和歌に覚えのある世代と、ほぼない世代とがあるはずです。実はこの和歌を生徒が全校朝礼や儀式・行事の場で「校訓高唱」として繰り返し口にした時代は、昭和前半の大先輩諸氏の時代と、それを復活させた平成5年から現在に至る若い八高生の時代になります。僕などが生徒だった昭和後半世代は、ほぼ覚えのない歌だと思います。

校訓が和歌に由来・・・何とも優雅でいい感じだと僕はずっと気にいっています。こんな高校は全国にそうないぞと両校ではよく語られます。すると僕は非常に珍しい経歴の持ち主で、勤務した高校の全てが和歌由来の校訓を持っているということになる、とひそかに自慢です。

「関東誠鏡会」「関西誠鏡会」というのぼりや案内板は、通りすがりに見る方には「・・何の組織?」とやや警戒されますが、『誠』と『鏡』は僕らを繋いでくれる有難い合言葉ですね。