<八高つれづれ草子> 第5回

上X国語翁

【 体育大会と四字熟語集団 】

猛残暑、お見舞い申し上げます。

さて八高ではこの夏も体育大会の準備が進行中。

9月3日開催とのことです。

今回は八高体育大会の集団名のお話しです。

八幡中学時代は「陸上大運動会」「体錬大会」と呼ばれた運動会も、戦後、八幡高校となり男女共学となってからは「体育大会」として開催されました。

当初は、学年別クラスマッチをベースに、学年縦割りの集団で競技されました。

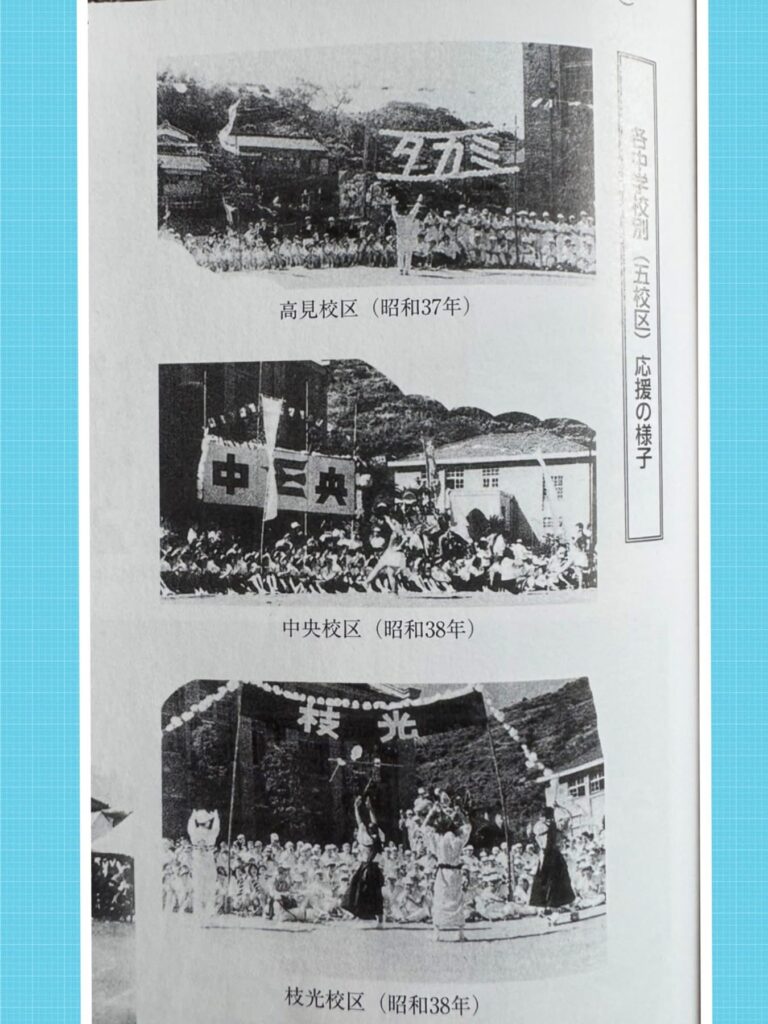

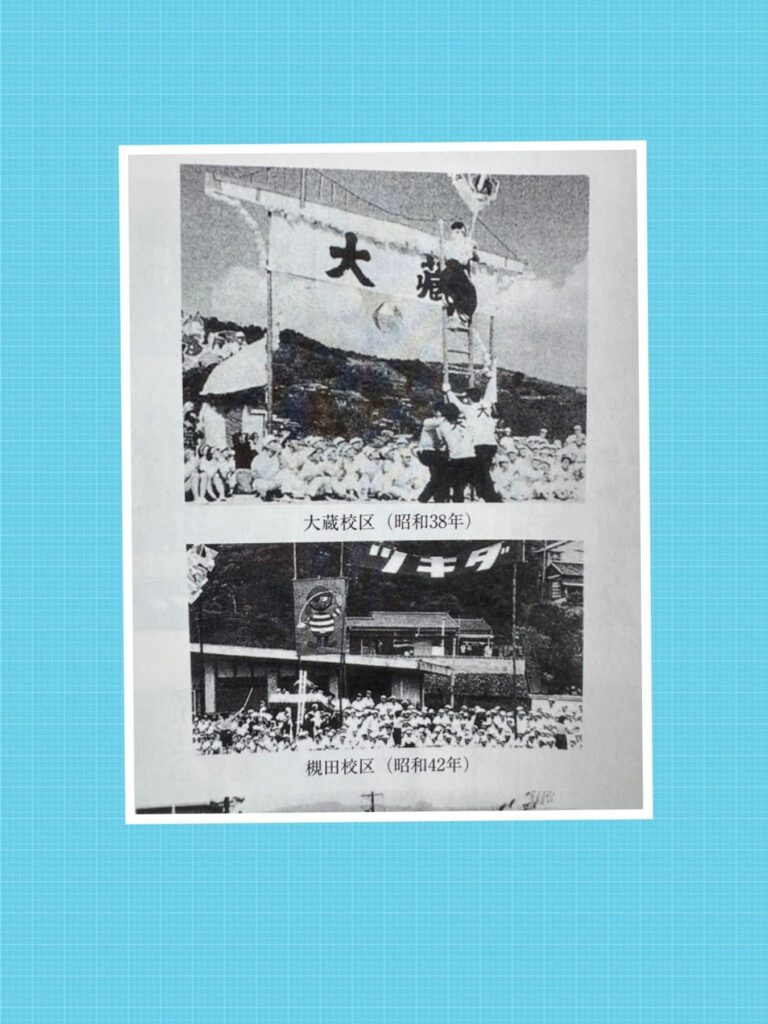

昭和33年から固定した5つの集団が誕生。孟宗竹を立ててやぐらを組み、高々とかかげる横幕にあるのは、何と出身中学名です。

「枝光」

「大蔵」

「槻田」

「中央」

「高見」

当時は小学区制時代で、出身の5中学(枝光・枝光北は合同で1チーム)対抗の体育大会です。以来14年間、出身中学別対抗形式が受け継がれました。今考えれば、入試の結果次第で集団の構成・人員数まで変わるという、モーレツ大胆な枠組みでした。

大蔵校舎から清田校舎への移転の翌年、昭和47年、学区の拡大にともない八幡西区や若松、遠賀、中間からの生徒が登場。体育大会の出身中学別編成も不可能となり、「5集団」ということだけを残し、クラスを基本に学年縦割りの団対抗戦となりました。その集団名は何処からこんな日本語ができたのかわからない、当時の八高生の創作造語のようです。

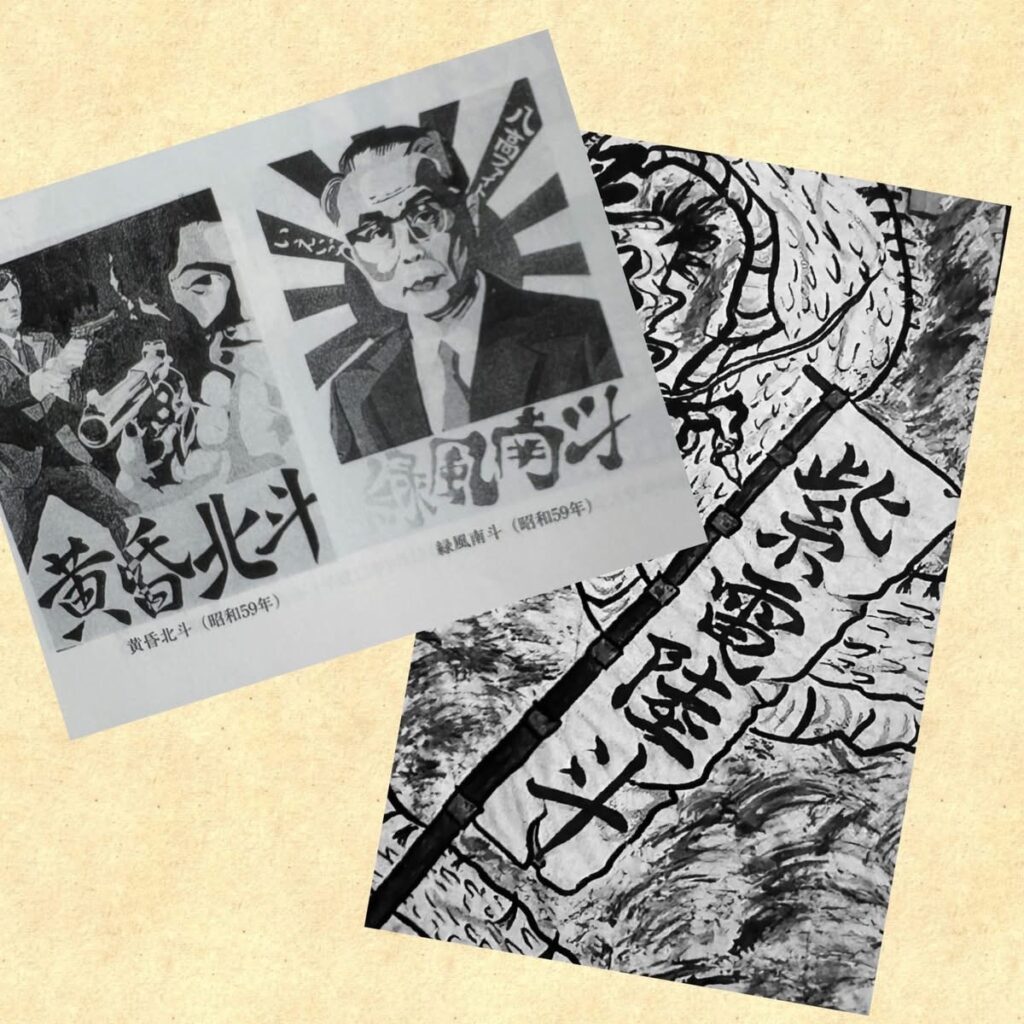

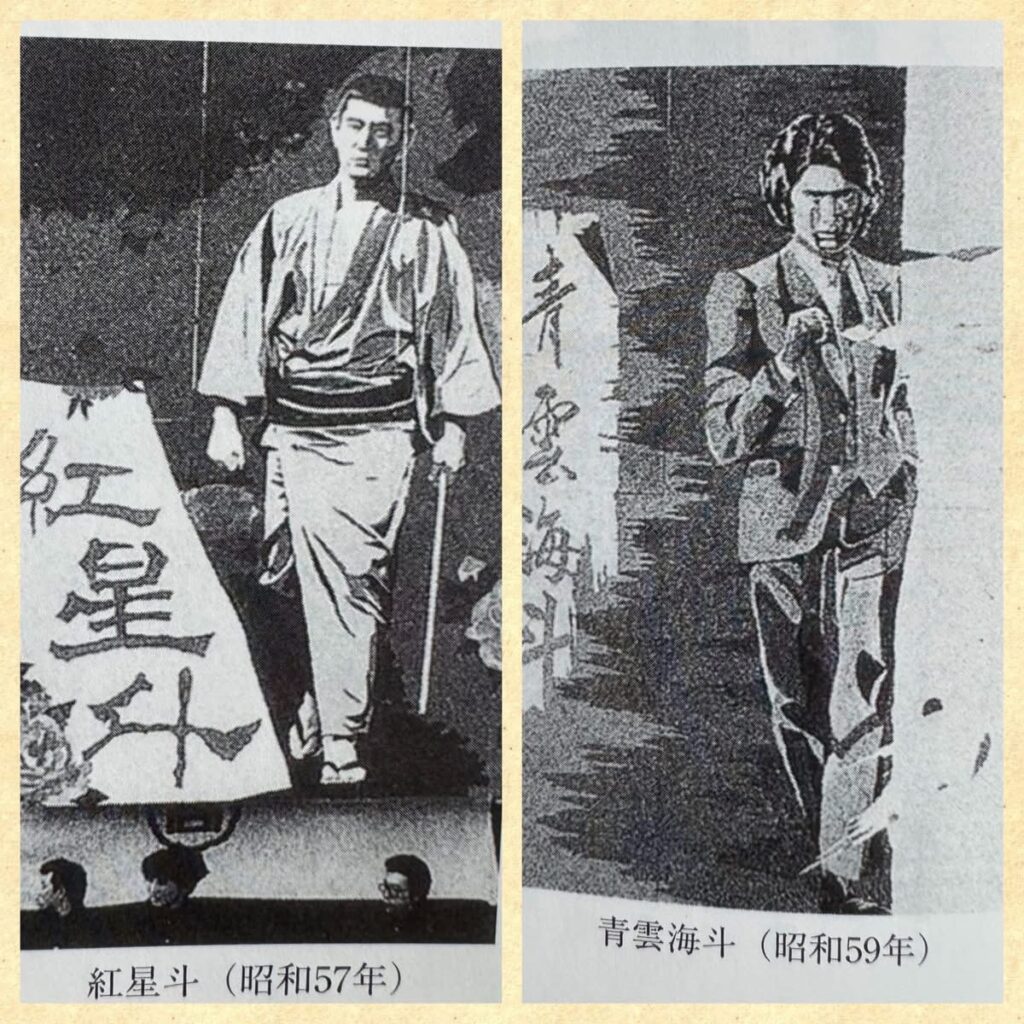

青雲海斗(せいうんかいと)

黄昏北斗(こうこんほくと)

緑風南斗(りょくふうなんと)

紫電陸斗(しでんりくと)

紅星斗(くれないせいと・・これだけ三字熟語)

このものすごい集団名は、意味不明ながら、以後20年を超えて続くこととなります。

平成6年。伝統の「5」集団による大会運営は、対抗戦形式にとって不都合な点が多いとの理由から「4」集団という形式が誕生します。

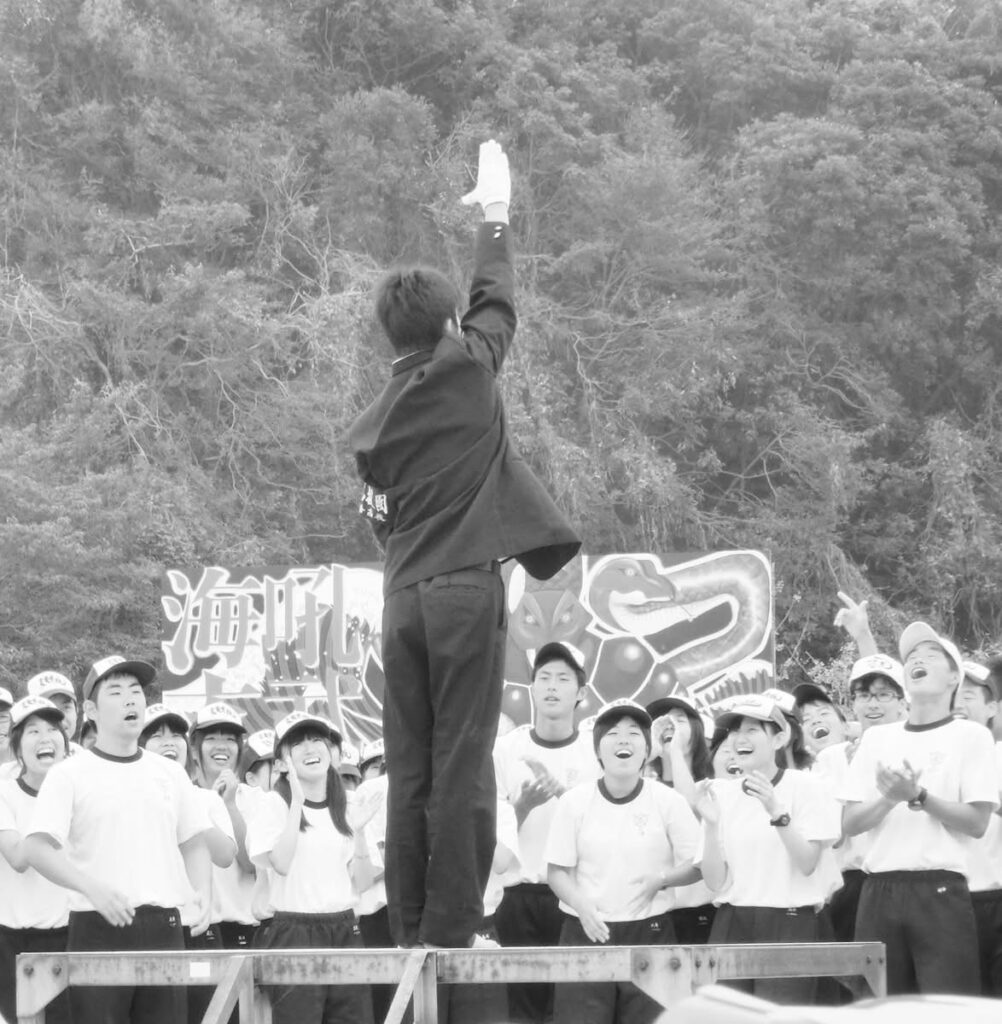

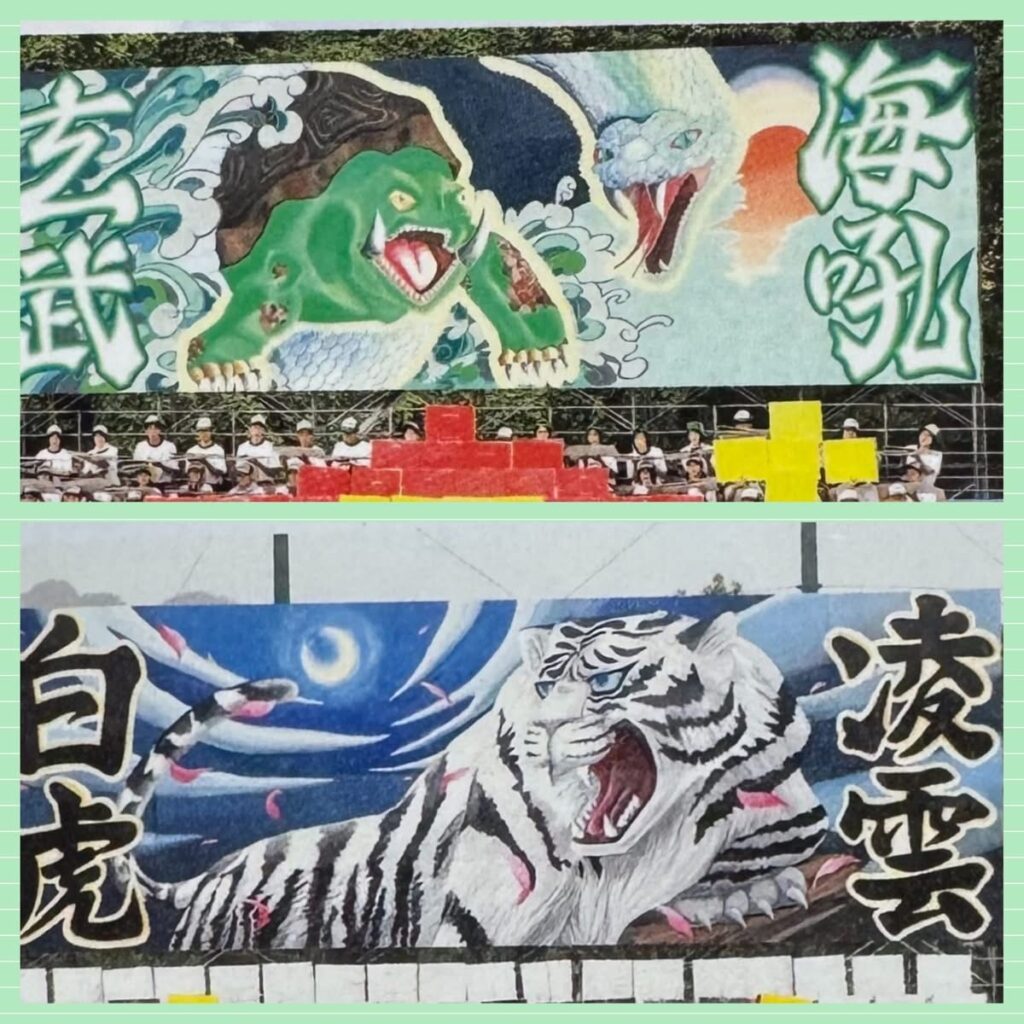

新しい集団名は、古代中国の陰陽五行思想を探って、青春・朱夏・白秋・玄冬の四色に、それぞれの四方神獣を組み合わせつつ、何としても四字熟語でなければならないとの執念で、当時の実行委員・生徒会が七転八倒で考え出したもの。これまたここにしかない不思議な日本語のネ-ミングです。

震天青龍(しんてんせいりゅう)

紅炎朱雀(こうえんすざく)

凌雲白虎(りょううんびゃっこ)

海吼玄武(かいこうげんぶ)

ちなみに「震天青龍」については、奈良のたいへんある由緒あるお寺「海龍王寺」の住職さまから、八高宛てにその由来について問い合わせを受ける、といったトピックもあります。

後にこの4集団割は、入学時の出席番号順による3年間固定型(体育大会の仲間は3年間変わらない、かつての出身中学別集団と同じ)となり、今に受け継がれています。

「八高らしさ」を問われても即答は出来ないけれど、もう50年以上続くこの不思議な四字熟語シリーズは、八高生の記憶の中にしかない面白い共有財産ですね。