<八高つれづれ草子> 第3回

上X国語翁

【 制帽とスマホ 】

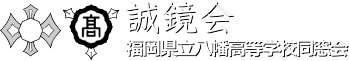

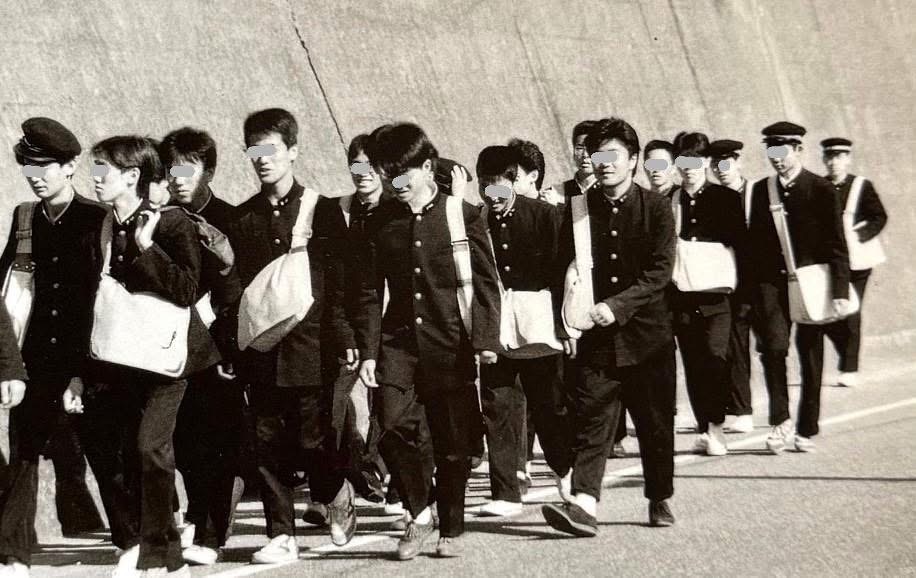

八高100年の歴史には、貴重でしかも心に残る写真がいくつもあります。その中でも格別なものの一つがこの写真「さらば大蔵校舎」だと思います。

昭和46年3月のショットです。

2年生1年生、24期25期生が清田校舎への引っ越し作業を終え、帽子を飛ばして「ありがとう、さらば大蔵」というシーンです。物語のある、いい写真です。

さて、空に飛んだ制帽のお話し。

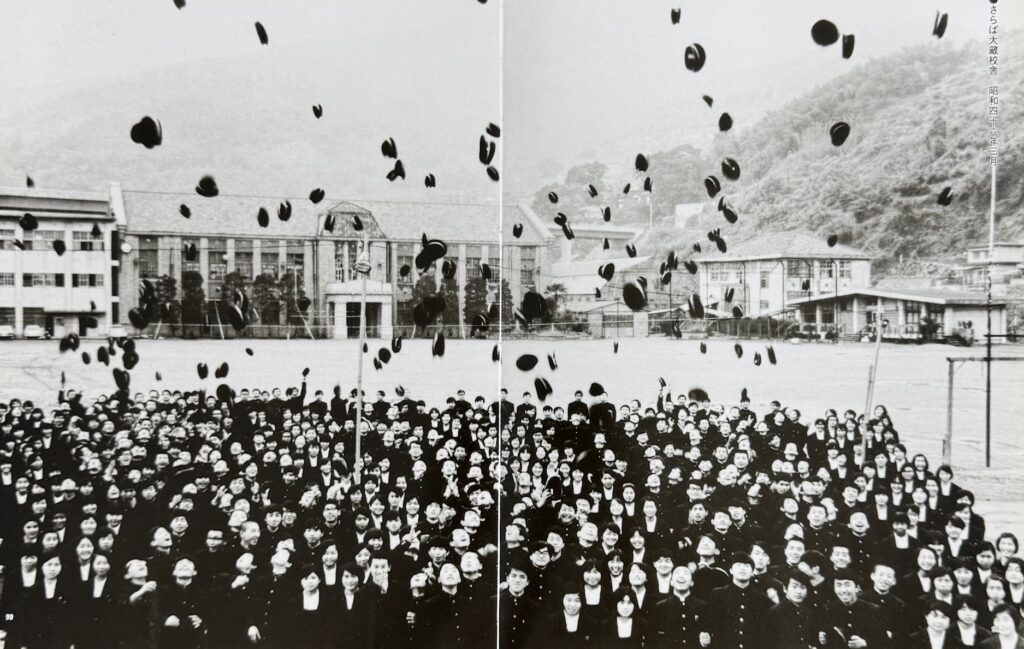

制帽もまた時代の産物、ファッションの中にあります。大正・昭和の前半は誰もが帽子をかぶる時代で、あの制帽は八幡中学・八幡高校を通じ、エリート男子学生のシンボルでした。

また制帽に適合?した髪型でもありました。昭和の前半まではほとんどの八中・八高男子は丸刈りで、帽子は坊主頭にはいい感じだったと思います。

それが昭和も後半になると、帽子はかぶらず、男性も髪型を楽しむ時代に入り、八高でも丸刈りは少数派、長髪が普通になります。制帽はだんだんと、不要なもの邪魔ものとして肩掛けカバンの中へと居場所を変えます。・・・何ごとにも過渡期があります。

昭和60年前後は、先生方が当番で朝の「門立ち」という時代がありました。主な目的はスカートの「長い」女子の指導、制帽を被ってない男子にゲンコツ、遅刻しそうな生徒を走らせる、ということでした。

ここで制帽は、坂の上、校門付近に先生の姿が見えると、仕方なく肩掛けカバンから取り出されるアイテムになります。先生も生徒も分かった上、一種の共犯関係、ありゃりゃの時代でした。「制帽は制服の一部、八高生の誇りだ」という守旧の流れは、過渡期として10年以上は続いたでしょう。八高では平成のはじめ頃、制帽は静かに姿を消します。

さて今度はスマホのお話し。

2000年を過ぎると、ガラケーとかスマホとか、高校生も普通に持つ時代が来ます。今度はカバンの中にスマホが居場所を取ります。学校文化には、ここにも過渡期があります。

当初は学校持ち込み禁止。しかし教師も生徒も「持って来ている」と知りつつ、持ち込み禁止の校則を掲げ続けた10年くらいがありました。授業中に鳴ったりするとけっこう面倒なことに。これもまた何とも言いようのない時代でした。

「生徒が持って来ているとわかっていながら、持って来てない建前を押し通すのは、誠と鏡の学校としてどうなの?」とつぶやく先生もおられました。

令和に入る頃、スマホ持ち込み許可の上、校内での使用を制限するということに。

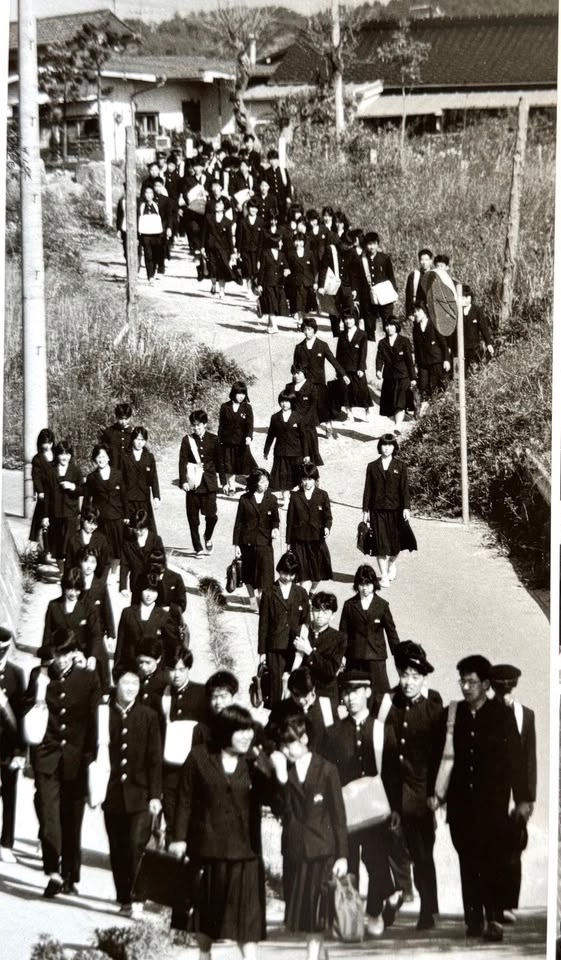

登校風景の写真を見ながら、よみがえるものの中に、カバンに押し込まれた制帽とスマホが出てきます。ちょっと似た過渡期を経た二つ。どちらも時代の産物ですね。

不易流行、変わらないものと変わりゆくもの、いくつもの過渡期を越えながら、それでも八高は不思議な「らしさ」とともに元気です。

高校27期 上掛靖良

※この投稿に関するコメントなどはFB、インスタなど(こちらよりもやや早めに投稿される事があります)のDMにお寄せいただけると幸いです。

SNS委員一同